作者:李主強醫師

案例

約五十歲女性,因睡眠問題前來看診。患者從躺床到睡著,基本都需要 2-3 小時才能真正入睡,而且每天清晨四、五點又會夜尿,想再入睡又感到淺眠、沒有真正睡著;在這種情況下,連續兩、三天睡不好後,才會有一天因太累而睡得比較好,而這種情況已持續多年。

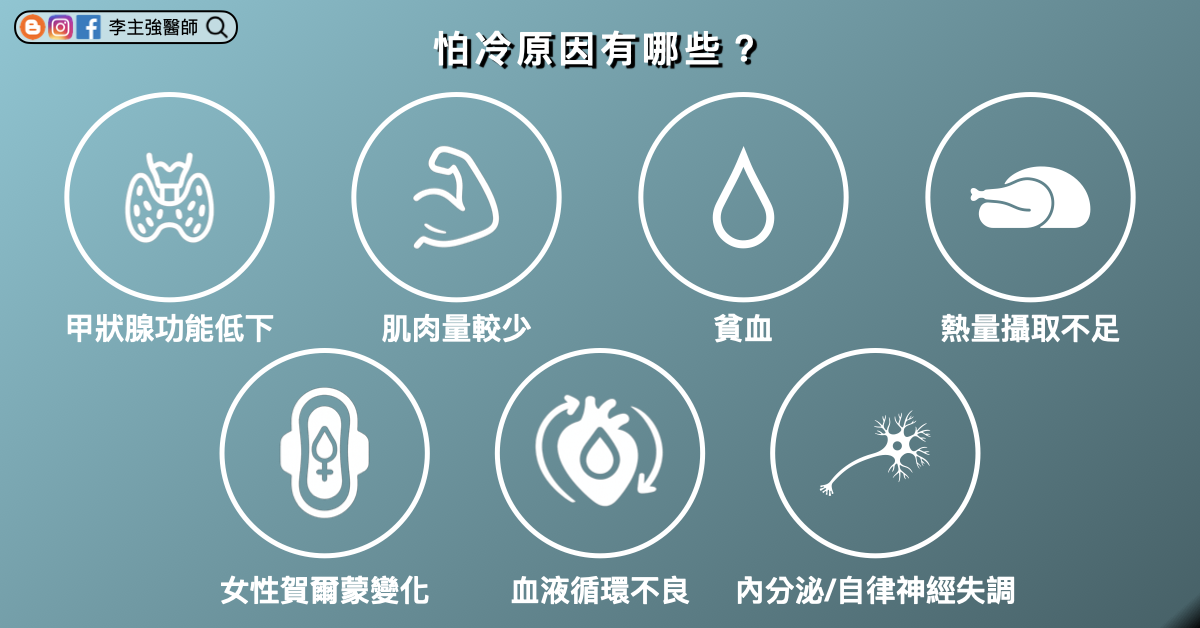

另外,患者也提出她的減重困擾:現在每週都做兩次的健身運動,平時很少吃澱粉類食物,每天喝水量 2500-3000 c.c. ..... 但體脂肪仍一直維持在 43-44%,總是減不下來,西醫認為這是更年期內分泌問題,患者感到相當挫折。

舌診:舌淡紅,苔薄白,舌體胖大,有齒痕。脈診:右側較明顯,兩側寸浮弦,關尺沉弦,脈數。

我判斷為陰虛肝鬱兼血瘀及痰火擾心,開給:知柏地黃丸 4.5 g、桂枝茯苓丸 3.5 g、黃連 0.3 g、梔子 0.2 g、連翹 0.2 g、牡蠣 1.3 g、半夏 0.3 g、貝母 0.3 g。每日兩次服一週。

一週後患者回診,表示這週睡眠明顯改善、睡得較深,雖仍需一個小時左右才能入睡,但已不會花兩、三小時才睡得著,同時幾乎沒有夜尿。另外也相當驚喜的告知:在飲食作息都未改變的情況下,體重竟然減輕了 1 kg。我以桂枝茯苓丸搭配滋肝腎陰、清心火的藥物續治療。

服藥一個月後,患者每晚已能在 30 分鐘左右入睡,當時正是過年期間,患者回饋過年吃很多,但也沒有發胖。續以類似處方配合患者當下情況進行治療。

睡不好會影響減重效果?

近期有許多醫學研究探討了睡眠與體重的關係,發現長期睡眠不足或品質不佳,會導致肥胖或體重控制困難。為什麼?我幫大家粗略整理以下四個原因:

- 睡眠不足使「食慾賀爾蒙」的分泌變得不利減重:飢餓素(Ghrelin)分泌會增加,讓人更常覺得肚子餓(一晚睡不好可使飢餓素上升 15-20%);抑制食慾的瘦體素(Leptin)分泌下降,讓人更難覺得飽足。

- 長期睡不好讓身體進入一種「代謝壓力」的狀態,胰島素敏感度下降(insulin resistance),細胞更不易利用血糖,血糖更容易被轉換成脂肪儲存。

- 睡不好讓壓力荷爾蒙皮質醇(Cortisol)上升,使脂肪容易堆積在腹部——內臟脂肪尤其容易增加;並抑制肌肉合成,最終整體耗能降低,更易發胖。

- 睡不好的疲勞感導致人清醒時活動量下降。有研究顯示:睡眠不足的人比睡眠充足者每日平均少消耗 200-300 大卡的熱量。

上述這些原因,造成就算努力減重,效果也頗為有限。

一份美國芝加哥大學的臨床試驗(2010)就顯示,兩組人進行同樣的飲食控制減重,睡滿 8.5 小時的那組,減去的重量中 50% 是脂肪、50% 是肌肉;只睡 5.5 小時的那組人,則只有 20% 是脂肪、80% 是肌肉。

顯然,在睡不好的狀況下減重,有可能造成「肌肉掉、脂肪留」的情況,長期下來基礎代謝率下降,就會陷入「越減越難瘦」的困境。

這也解釋了為何上述案例幾乎能做的減重方法都做了,體脂卻仍然卡關,無法順利減低;以及為何睡眠改善後,在生活作息都未變動的情況下,一週就自然減輕了一公斤。

依失眠背後的病況,採用中醫特定治療策略

針對上述患者的睡眠問題,我的治療大概有三個重點:

一是滋陰降火:這是考慮患者正值更年期,有明顯怕熱情況,又長期失眠——久病多虛,因此用上補肝腎陰又降虛火的知柏地黃丸。在我的經驗中,知柏地黃丸開到較大量也能產生減低食慾的效果,並且對女性更年期相關的失眠常有良效。

第二是降心火藥組:黃連、連翹、梔子,三藥皆入心經,黃連善清心經實火、清熱力強;連翹不只能清心火,作用介於營、氣之間,能透熱外出(可參考夜間發作的嚴重牙痛,服中藥當天即改善九成案例中的講解);梔子善於除煩,也瀉心火。三藥搭配,對於心火旺的難入睡相當有用。

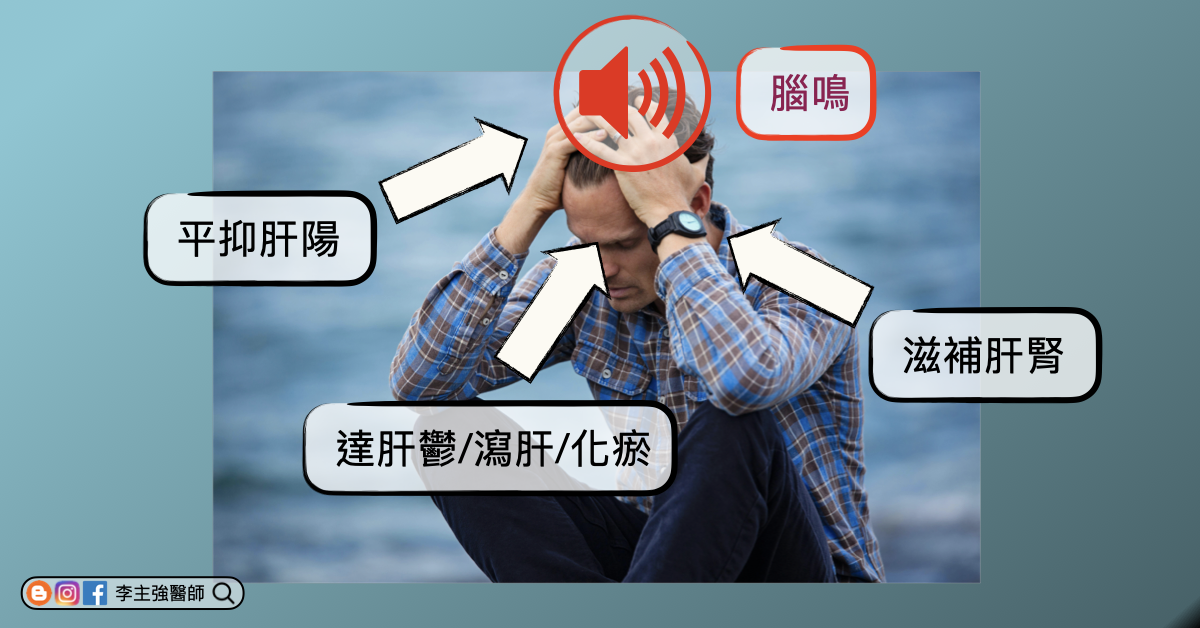

第三是針對循環,其中又可分為對血瘀及痰凝的處理。關於痰凝,是因「肥人多痰濕」的這個中醫觀點,所以用半夏、貝母、牡蠣來化痰散結(痰的詳細介紹:眼周肉芽,服中藥有效改善案例);血瘀的部分,則因脈象呈現下降趨勢且弦,因此用桂枝茯苓丸疏肝化下焦瘀血(桂枝茯苓丸作用詳述:好久沒睡這麼好:桂枝茯苓丸治失眠顯效案例)。

在中醫典籍傷寒金匱中,處理下焦瘀血的常用方除了桂枝茯苓丸,還有大黃蟅蟲丸與抵當湯。

大黃蟅蟲丸可說是桂枝茯苓丸的加強版,方中開始用到「蟲類」的強力活血藥,又稱破血藥,包括虻蟲、水蛭、蠐螬、土鱉蟲,同時著重滋陰——用熟地、白芍,並能清熱——用黃芩搭配大黃。

抵當湯只用到破血藥虻蟲、水蛭,以及能活血寒下的大黃、化下焦瘀血的桃仁。雖然蟲類藥種類比大黃蟅蟲丸少,但也沒有熟地、白芍、黃芩、甘草等涼潤藥物發揮緩衝作用,因此化瘀力道比大黃蟅蟲丸更猛烈,適合「實瘀」證。

按照久病多瘀、睡眠問題為「陽不入陰」之循環問題的理論,消除血瘀問題便可改善睡眠;若再考察歷代中醫治失眠的經驗,會發現下焦血瘀可導致上焦「神不安」,又能造成營氣不行、心失所養以致失眠,可總結為「神依於血,血滯則神亂;下焦瘀除,心腎自交,眠可安矣。」

失眠可以由多種不同原因造成,上述案例的陰虛火旺、血瘀痰阻是其中一類因素,理論供大家參考,若有相關問題一樣需求診合格中醫師,有望能在改善睡眠時一併改善體重過重問題。