案例

約三十歲男性患者,因長期有身體怕冷、冬天容易手腳冰冷,且伴隨鼻過敏症狀,故來就診。患者同時有排便困難問題,需要蹲很久才能排便,大便不成形且黏;另外也有早上口乾、眼睛乾澀、天冷時嘴唇乾的情況。

舌診:舌淡紅,苔白稍厚且潤;脈診:弦,左尺沉細弱。

我認為是明顯的脾腎兩虛,開給:理中湯 4g、小青龍湯 2g、加減駐景丸 2g、茯苓 0.5g、附子 0.4g,服約一週。

回診時表示身冷及手腳冰冷情況減少,排便較有便意,嘴唇乾明顯改善,已不需用護唇膏,但眼乾仍有。於是將加減駐景丸改成濟生腎氣丸 2.5g,並加上火麻仁、白芍,續服兩週。

再次回診時,表示手腳心冰冷改善明顯,口眼乾情況幾乎消失。再以科中治療約一個月後,排便恢復正常,告知有問題再回診。

為什麼會怕冷?

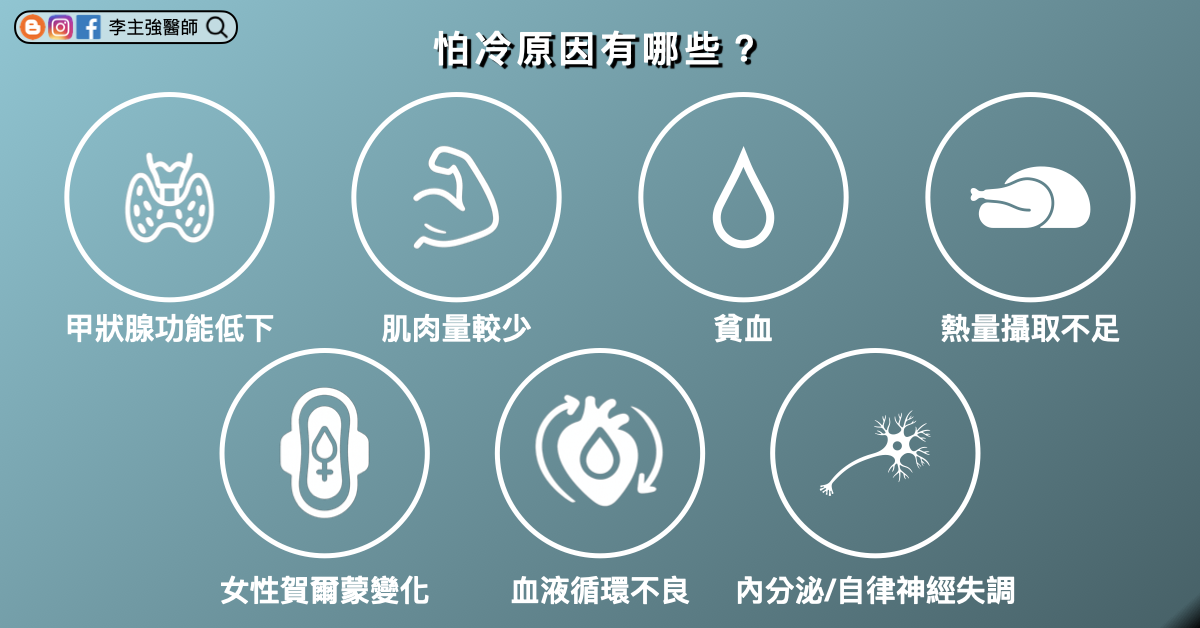

在西醫觀點裡,怕冷有許多可能性,整理如下:

- 甲狀腺功能低下(Hypothyroidism):最為常見。甲狀腺分泌的甲狀腺素若不足,基礎代謝率會下降,導致身體產熱減少,人就特別怕冷。患者常同時有:易疲倦、體重增加、皮膚乾燥、便秘、情緒低落等問題。

- 肌肉量較少:肌肉會產熱,若肌肉量偏少(年長者、體型纖細者常見),身體產熱也變少,就容易怕冷。

- 貧血(Anemia):紅血球或血紅素能攜帶氧氣,若數量不足,身體組織的氧氣就會不足,代謝率會下降,產熱減少,就會怕冷。

- 營養不良/熱量攝取不足:長期吃太少或飲食不均衡,身體沒有足夠的材料產熱,也會引起怕冷。長期節食的人、厭食症患者,常見這種情形。

- 女性荷爾蒙變化:女性在月經週期中或更年期時,因雌激素波動,可能對溫度變化敏感,在某些時期將變得怕冷。

- 血液循環不良:末梢血管收縮過度(例如雷諾氏症)、低血壓等問題,會導致手腳或身體其他部位血液供應減少,容易感到冰冷。

- 內分泌/自律神經失調:內分泌系統如腎上腺功能會影響代謝率,自律神經也與體溫調節有關,若出了問題,也會讓身體變得不耐冷、怕冷。

在中醫觀點,怕冷最常見是所謂「陽虛」的表現,若是長期——例如超過一年的怕冷問題,就很可能與腎陽不足有關。

只要對證治療,往往不只能改善症狀,若患者同時有上述問題,也可能一併改善,例如自律神經調控變正常、循環變好、內分泌恢復正常...等等。

補腎陽藥有力道強弱之分

如上述案例,因為有四肢逆冷、身冷、解便稀黏,苔白厚而潤,是明顯的脾陽虛證,因此給予附子理中湯,果然怕冷、解便症狀就改善,口乾也因為脾功能恢復、津液可上行而改善,然而卻未全好。

這大概是因患者久病,雖有考慮到腎陽虛而用加減駐景丸,但溫腎陽力道不夠。

在第二次處方,改為濟生腎氣丸、加強溫腎陽力道後,怕冷、口眼乾情況就明顯改善,惟脾陽虛引起的排便問題,需花一段時間治療才徹底痊癒。

加減駐景丸是治腎精不足之眼部問題的常用藥,內含蜀椒、菟絲子也能溫陽,但力道較弱;雖然裡面的枸杞子、車前子、楮實子、菟絲子都有直接明目的功效,但針對脾腎陽虛造成的眼睛乾澀,還是對證且可強力溫陽的濟生腎氣丸效果更好。

濟生腎氣丸有效改善腎陽虛問題

濟生腎氣丸是由桂附八味丸加牛膝、車前子而成,桂附八味丸雖以溫陽著稱,其實可陰陽並補,濟生腎氣丸也有此功效;且附子、肉桂用量較金匱腎氣丸大,溫陽效果更強。

腎陽虛的腹瀉與脾陽虛的腹瀉不同,症狀上都會怕冷,可從患者尺脈是否虛細來分辨。腎陽虛的腹瀉比脾陽虛更深一層,也常伴有腰膝冷痛、水液代謝問題,以及腳心冷感。

另外,腎陰陽兩虛,其代謝水液的功能變差,會造成水無法化為有用的「津液」,以致常感口乾口渴,卻又尿多甚至大便濕軟,上述案例也有此情況,服藥後症狀即改善。

此案例算是相當典型,服藥效果卓著,幾乎可說是照著教科書生病,特別藉此呈現中醫治療思路,供讀者參考。若有問題仍請求助合格中醫師,勿自行開藥服藥,以免耽誤病情或使病情惡化。